回眸本質:欣賞同仁彩繪創作,原來身邊隱藏許多「藝術家」

校史館營運組.陳南秀

還記得去年秋天,臺大葛萊美行動 111:本質活動嗎?去(2022)年 9 月、10 月、11 月,一台充滿文青氣質的白色車車,陸續出現在臺大行政大樓中庭、圖書館門廊、鹿鳴堂木棧道,提供路過或特地前來的臺大教職員工,現場運用壓克力顏料,手繪畫布、帆布提袋、多肉植物的素坯器皿等。讓教職員工,利用午休時間動手彩繪,藉此稍稍脫離繁忙的工作步調,並且可攜回自己完成的作品,放在辦公桌旁陪伴,看著也療癒。

今年 6 月,臺大葛萊美行動 112,接續推出「回眸本質」,氣質車車再次出動,設於主要行政出入口:禮賢樓、第一行政大樓,公開投影分享去年「本質」活動同仁們的彩繪創作。讓大家欣賞彼此公務外的特長,您會發現,原來,身邊隱藏了許多被埋沒的「藝術家」!

在行政大樓的場次,大概是因為微風徐徐、古蹟優美、音樂舒心!有不少人停駐下來認真觀賞作品輪播影片,一方面欣賞他人創作,一方面也尋找自己或自己認識的同事作品,當看見熟識之人的作品出現於前方投影時,真的很令人興奮!

- 左:第 1 場次 2023/6/6-6/9 @禮賢樓/右:第 2 場次 2023/6/19-6/21 @行政大樓 -

本案配合臺大教職員工全人健康關懷計畫,除了安排影片播放之外,也提供現場願意填寫問卷的臺大教職員工冰咖啡一杯。活動 6 天,我們共準備 240 杯冰咖啡,並獲得了 240 份問卷回覆。大多數人都覺得「午休時刻邂逅一場素人藝術聯展,很有趣」,並且也認同「午休的咖啡,是療癒身心的好物」,高達 77.5% 給予 5 分非常滿意的正面回饋。

活動網址|https://ssur.cc/2XhtDF8

播放影片|https://youtu.be/IAVsfIpCFnY

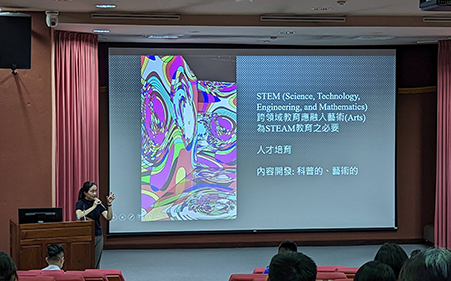

[Master 講堂] 財金系曾俊凱教授講座紀實

學科服務組.陳芷洛

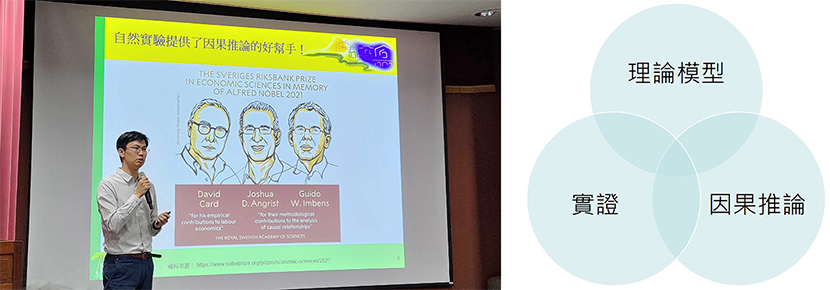

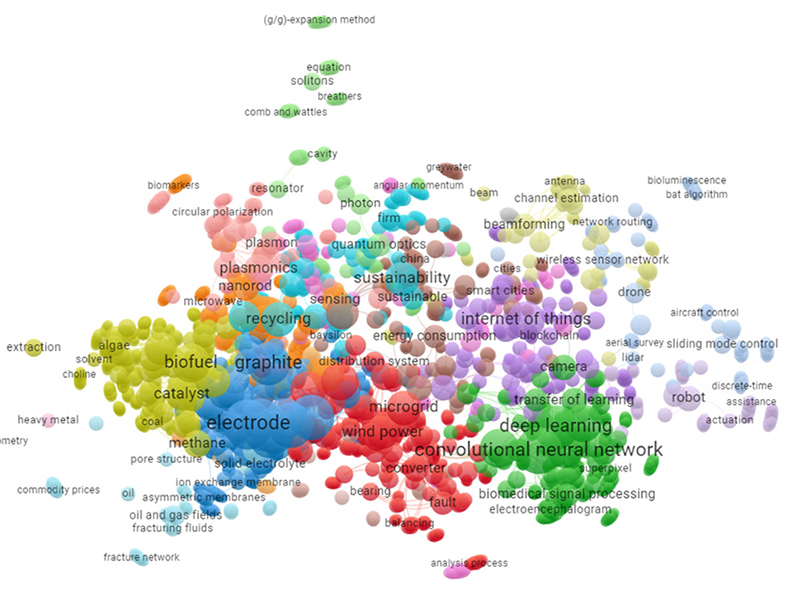

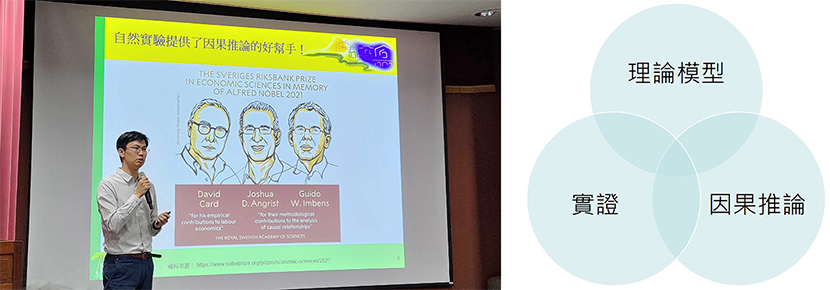

2023 年 Master 講堂「研究自由選,投稿輕鬆點」系列講座於 4 月 26 日邀請財務金融系曾俊凱副教授演講,以「自然實驗與因果推論在社會科學和商學的應用」為題,分享在商學領域創新的研究歷程與成果。

- 左:曾俊凱老師蒞臨圖書館演講/右:演講實況 -

為什麼要學習因果推論?

首先,曾老師認為透過因果推論可以幫助我們釐清邏輯,解答所面對的問題並提供客觀意見。值得注意的是相關性(Correlation)不等於因果關係(Causality),舉例來說,在統計上發現夏天芝加哥的冰淇淋賣得越好,犯罪率越高,但這兩者之間只有相關性,並不能推論其間的因果關係。又假設星巴克開在你的店面隔壁,你認為店面銷售額因此提高了,這是否存在因果關係?或者另有他因?甚至倒果為因?仔細觀察,可發現日常對話與新聞報導經常將「相關性」視為「因果關係」。訓練因果推論的邏輯思維,可幫助我們判斷政策效益、進行學術研究、甚至解答日常生活中的各種疑問。

自然實驗是因果推論的好幫手

曾老師指出「自然實驗」有助於確認因果關係,藉由現實情境來劃分實驗組、控制組,觀察兩組之間的差異。然而受限於現實,研究設計往往需要做一些妥協,但越能貼近理想的實驗情境,其研究成果就越能獲得認可。2021 年諾貝爾經濟學獎得主 Joshua Angrist 與 Guido Imbens 即運用自然實驗方法,探討教育對薪資報酬的影響。該研究以學制週期為實驗設計,比較不同季度出生者就業後的薪資,發現年齡幾乎相同的兩個組別,因後者多受了教育而獲得較高的薪資,進而驗證教育與薪資之因果關係,為社會科學領域帶來研究革新。

研究的發想與思路

一個研究通常有 3 種面向:理論模型、實證、因果推論,可以從單一面向著手,也可尋找 2 至 3 種面向的交集,根據每個人擅長的領域而定。曾老師則經常思考如何將這 3 者結合在一起,進而發想研究主題,用自然實驗來驗證特定理論模型。

自然實驗在商學領域的創新應用

接下來,曾老師以自身的研究成果,分享在商學領域透過自然實驗建立因果關係的研究與投稿歷程。

| 1. |

使用因果推論方法來驗證「意見分歧模型」:

雖然曾老師不是第一個針對此理論提出數據的研究團隊,但首次應用創新的自然實驗方法進行研究。美國證交會建立 EDGAR 公開觀測站的過程本身就可視為一場自然實驗,由當局對上市公司進行隨機抽樣,產生了實驗組及對照組。屬於實驗組的公司必須將財務報表上網公告,民眾獲得透明公開的資訊後,即可判斷股票的好壞,對公司股價的意見分歧程度大幅下降,也減少股價泡沫及崩跌的風險。本研究為財務經濟領域近 40 年來,首篇以單一的研究設定驗證「意見分歧模型」所有核心預測,並且提供因果證據的研究論文。 |

| 2. |

探討財務資源與科技創新成果的因果關係:

曾老師與團隊透過自然實驗發現公司獲得的財務資源越少,其創新程度反而越高,可驗證管理學與心理學在逆境中成長的理論。 |

曾老師也指出有時受限於現實情境,自然實驗設計無法完全在理想狀態,而實驗設計的巧妙、好壞、牽強程度,將影響因果推論的強度,及被該領域頂尖期刊接受的程度。

- 左:曾俊凱老師講解諾貝爾經濟學獎得主的研究論文/右:研究發想的 3 種面向(改編自曾俊凱老師演講簡報) -

總結

凡是會使用觀察資料(observation data)的研究,皆可運用自然實驗方法。因此,曾老師鼓勵社會科學領域研究者善用自然實驗方法,在臺灣開創更多新的研究機會,不僅是經濟、財務、會計領域,亦可擴及社會學、教育、政治、策略管理等領域。

最後,感謝曾俊凱老師帶來精彩的演講,除了以自然實驗建立因果關係的研究方法,引領來自管理、社會、理工、生農等領域研究生們對於跨學科適用性的熱烈討論,老師兼具學界與業界的經驗分享也讓學子們的生涯規畫獲得啟發。

✦ 參考資料

| 1. |

Chang, Y.-C., Hsiao, P.-J., Ljungqvist, A. and Tseng, K. (2022). Testing Disagreement Models. The Journal of Finance, 77(4), 2239-2285. https://doi.org/10.1111/jofi.13137 |

| 2. |

Almeida, H., Hsu, P., Li, D., & Tseng, K. (2021). More Cash, Less Innovation: The Effect of the American Jobs Creation Act on Patent Value. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 56(1), 1-28. https://doi.org/10.1017/S0022109019000954 |

| 3. |

田孟心(2021 年 10 月 12 日)。諾貝爾經濟學獎,為什麼頒給「自然實驗」?天下雜誌,網址:https://www.cw.com.tw/index.php/article/5125243 |

[Master 講堂] 化工系康敦彥教授講座紀實

學科服務組.李明錦

2023 年 Master 講堂「研究自由選,投稿輕鬆點」系列講座於 5 月 16 日邀請化學工程系康敦彥教授就「明天就投稿!深度解析你與論文發表的距離」為題,分享自身投稿的經驗。

首先康老師點出研究生在做完實驗研究,同時已經取得一些數據成果時,為何不能將研究成果數據整理,進而奮筆疾書發表學術論文的原因,其中包括:研究生可能覺得數據不夠好、自身在時間上的拖延、或是糾結在想以科學改變世界的理想和現實中的落差。康老師以自身寫作經驗,鼓勵研究生不要想太多,取得務實版的數據並整理成圖後,就可以開始動手寫論文,透過每日寫一頁,再修正或補齊所缺漏的數據,最後就能完成論文,將研究成果發表在學術期刊。

- 右:康敦彥老師與圖書館學科服務組張育銘組長合影

|

|

康老師同時以自身熟悉的材料科學領域為例,說明什麼是務實性的數據。取得務實性的數據後,如何開始動手起筆寫論文,康老師提出 4 個寫論文的步驟如下:

投稿步驟 1:畫圖

科學論文講求數據呈現,若能將數據整理進而畫成圖,就讓數據來說話,並可根據圖中缺少的 data 來進行後續實驗。

投稿步驟 2:寫文字

科學論文有固定格式,包含摘要(Abstract)、簡介(Introduction)、方法(Method)、結果與討論(Results and Discussion)、結論(Conclusions)。康老師提供幾項寫作心法:

| 1. |

不需要照順序書寫。 |

| 2. |

運用英文輔助工具如grammarly(本校雙語教育中心提供此項軟體服務)、ChatGPT 等。 |

| 3. |

養成每天寫 1 頁 A4 文字的習慣。段落間隔若採 double space,1 頁 A4 文字大概有 400 words。科學論文不含參考文獻約略是 15-20 頁,慢慢積少成多,論文就逐漸成形。 |

| 4. |

先從方法(Method)這個段落著手動筆。可邀請學弟妹依照所寫的內容複製實驗步驟,就可發現所寫的文字內容,是否不夠清楚而須再修正文字。 |

| 5. |

其次是撰寫結果與討論(Results and Discussion)。可邀請隔壁實驗室的同伴來看文字內容,了解自身文字是否有明白正確傳達所發現的實驗結果。 |

| 6. |

再來是撰寫簡介(Introduction)。可以考量不同參數在不同應用層面上的表現,以具有脈絡性的方式來撰寫簡介文字。 |

| 7. |

最後是撰寫結論(Conclusions)與摘要(Abstract)。摘要可說是簡介(Introduction)加上結論(Conclusions)的精簡版文字,須好好撰寫,才能扼要陳述一篇論文的研究重點與結果。 |

- 左:康敦彥老師指出研究生取得數據卻無法進一步整理的心態/右:康敦彥老師說明如何撰寫Introduction的實例 -

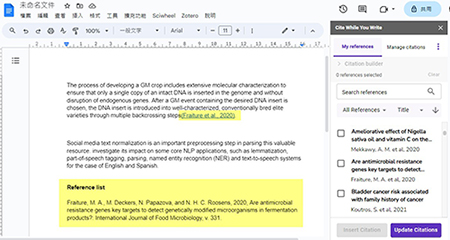

投稿步驟 3:選擇投稿期刊

選擇投稿期刊通常是跟隨老師建議來決定的,也可自行參閱 Journal Citation Reports 的期刊排名資訊,或是查看出版社網頁對於期刊投稿率與接受率的說明。

投稿步驟 4:After Submission

面對投稿後的審核意見,盡量以不帶情緒的文字回覆審稿者。若有多位審稿者要求多項補做實驗數據時,應盡量從中找出共通性,讓補做實驗數據可以同時回覆說明不同審核者的意見。

最後的 Q&A 時間,同學們發問十分踴躍,其中包含許多實用問題如:要以圖還是表來呈現?圖和文字的比例、撰寫結果與討論(Results and Discussion)時,是要分開寫,還是一邊寫?換刊投稿時文章格式編排經驗等,對於這些問題,康老師都盡可能的回覆,相信對於現正忙著撰寫論文的同學而言一定是收穫滿滿。

|

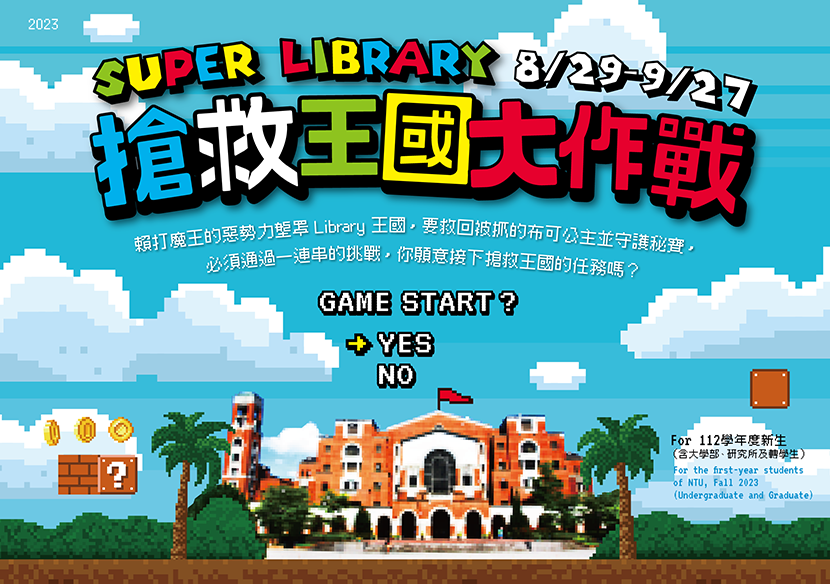

本次大會考參考近期網路流行的飲料王測驗及後宮甄嬛傳考題,希望透過多元的題目,引導大家發現一些關於總圖書館或圖書館網站的小知識,因此除了選擇題之外,也加入情境題及圖片題,不知道大家在看完詳解後心裡是否冒出「哦!原來是這樣!我之前不知道呢!」的驚嘆呢?不管你考幾分,最後擁有 100 分的收穫最重要。

本次大會考參考近期網路流行的飲料王測驗及後宮甄嬛傳考題,希望透過多元的題目,引導大家發現一些關於總圖書館或圖書館網站的小知識,因此除了選擇題之外,也加入情境題及圖片題,不知道大家在看完詳解後心裡是否冒出「哦!原來是這樣!我之前不知道呢!」的驚嘆呢?不管你考幾分,最後擁有 100 分的收穫最重要。

歡迎參加由臺科大圖書館主辦之「三校圖書館閱讀心得分享」活動,只要您是「臺灣大學三校聯盟」之教職員工生,讀完喜歡的書並繳交 500 字心得,即可獲得超商禮券!

歡迎參加由臺科大圖書館主辦之「三校圖書館閱讀心得分享」活動,只要您是「臺灣大學三校聯盟」之教職員工生,讀完喜歡的書並繳交 500 字心得,即可獲得超商禮券!

- 映後座談大合照 -

- 映後座談大合照 - - 左:管校長身為王正方導演的好友與粉絲,特地前來捧場,並代表校方致贈紀念品予王正方導演/

- 左:管校長身為王正方導演的好友與粉絲,特地前來捧場,並代表校方致贈紀念品予王正方導演/